Die Schule ist nicht nur ein Ort des Wissenserwerbs, sondern auch ein wesentlicher Faktor in der Prägung von Geschlechterrollen. Bereits im Klassenzimmer wirken unbewusste Erwartungen und stereotype Vorstellungen, die Einfluss auf die Fächerwahl, das Selbstvertrauen und den weiteren Lebensweg nehmen. Untersuchungen zeigen, dass Phänomene wie der „Stereotype Threat“ das Verhalten und die Leistung maßgeblich beeinflussen, während traditionelle Rollenbilder sowohl Mädchen als auch Jungen vor spezifische Herausforderungen stellen. Auch in der Hochschulbildung führen strukturelle Hürden, etwa der sogenannte „Leaky Pipeline“-Effekt, zu Benachteiligungen im akademischen Werdegang von Frauen.

Stereotype im Bildungssystem

Das Bildungssystem steht vor einem Paradox: Es sollte eigentlich der Ort sein, an dem junge Menschen lernen, kritisch zu denken, Vorurteile zu hinterfragen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Doch oft trägt es unbewusst zur Verfestigung von Rollenstereotypen bei. In vielen Bereichen werden geschlechtsspezifische Erwartungen und Normen vermittelt, die die Chancengleichheit von Mädchen und Jungen behindern.

Studien zeigen, dass Lehrer*innen Mädchen in naturwissenschaftlichen Fächern oft weniger fordern und fördern als Jungen, weil sie unbewusst glauben, Mädchen seien in Mathematik und Physik weniger begabt. Solche subtilen Signale können dazu führen, dass Mädchen ihre eigenen Fähigkeiten anzweifeln und sich später gegen diese Fachrichtungen entscheiden.

Auch die geschlechtsspezifische Aufteilung von Fächern und Aktivitäten trägt zur Festigung von Rollenbildern bei. Mädchen werden häufig zu sprachlichen und sozialen Fächern ermutigt, während Jungen eher in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gedrängt werden. Diese frühe Kanalisierung schränkt die Wahlmöglichkeiten von Schüler*innen ein und trägt dazu bei, dass geschlechtsspezifische Berufsfelder und Einkommensunterschiede fortbestehen.

Zudem sehen sich Mädchen und Frauen auch im Bereich Bildung oft mit geschlechtsspezifischen Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Hier ist ein einflussreiches Phänomen, der sogenannte „Stereotype Threat“, welches das eigene Verhalten und die Wahrnehmung stark beeinflussen.

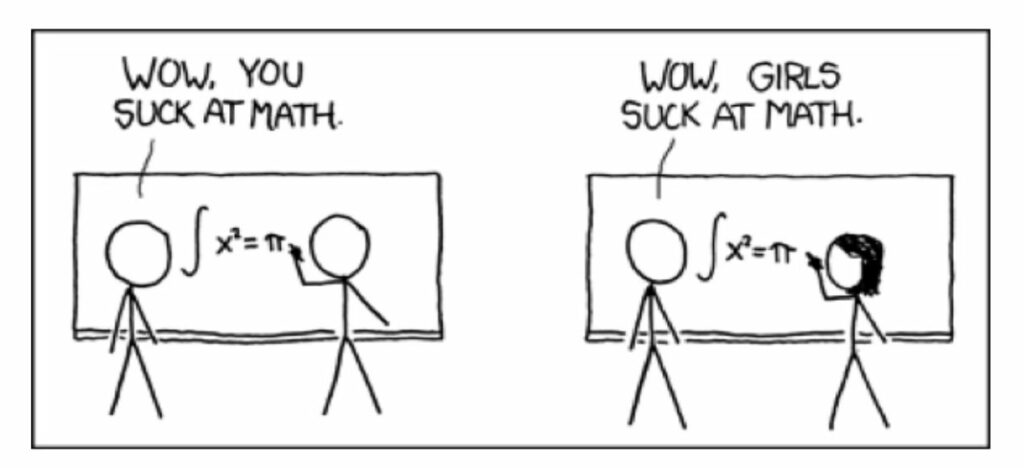

„Stereotype Threat“ beschreibt den Stress oder die Angst, die Menschen erleben, wenn sie befürchten, in einer bestimmten Situation negative Vorurteile über ihre soziale Gruppe zu bestätigen. Bei Mädchen und Frauen bedeutet dies, dass sie in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel in der Schule oder im Studium, nicht als Einzelpersonen wahrgenommen werden, sondern als Vertreterinnen ihrer Geschlechtergruppe.

Ein Beispiel dafür ist, dass Mädchen dann im Matheunterricht das Gefühl haben könnten, ihre Leistungen würden nicht nur sie selbst betreffen, sondern auch die Wahrnehmung von anderen Mädchen in diesen Bereichen insgesamt. Diese Angst, ein negatives Vorurteil zu bestätigen, kann ihr Selbstvertrauen beeinträchtigen und ihre Leistung verringern. Gerade für Mädchen und junge Frauen ist dies eine große Herausforderung, weil der Wunsch nach sozialer Anpassung so groß ist.

„Stereotype Threat“ zeigt, wie negative Stereotype nicht nur das Verhalten und die Wahrnehmung von Mädchen und Frauen beeinflussen, sondern auch ihre tatsächliche Leistung und ihr Potenzial. Es macht deutlich, wie wichtig es ist, gerade im Bildungsbereich, Umfelder zu schaffen, in denen alle sich als Individuen wahrgenommen fühlen und nicht durch stereotype Vorstellungen eingeschränkt werden.

Um diesen unguten Kreislauf zu durchbrechen, braucht es also ein Umdenken im Bildungssystem. Lehrkräfte sollten ermutigt werden Rollenverhalten zu reflektieren, Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien müssten geschlechtergerecht gestaltet und die Vielfalt menschlicher Lebensentwürfe stärker berücksichtigt werden. Zudem braucht es mehr weibliche Vorbilder in MINT-Berufen und Führungspositionen, um Mädchen zu zeigen, dass ihnen alle Wege offenstehen.

Jungs als Verlierer in der Regelschule?

In den letzten Jahren gab es immer wieder eine Debatte um die Frage, warum Jungs im Durchschnitt schlechtere Schulleistungen erbringen als Mädchen. Die Regelschule fördert vielfach so genannte „weibliche“ Eigenschaften wie Fleiß und Strebsamkeit. Das vorherrschende Bewertungssystem, das stark auf gute Noten und konformes Verhalten setzt, unterstützt oft eher angepasstes Lernen statt der Entfaltung individueller Stärken.

Obwohl Arbeitsfreude und Strebsamkeit positive Eigenschaften sein können, kann der starke Fokus auf Leistung und Konkurrenz die Freude am Lernen und die Entwicklung von Kreativität und Eigeninitiative bremsen. Das betrifft nicht nur Jungen, sondern auch alle Kinder, die nicht dem klassischen Bild der „Musterschülerin“ entsprechen.

Die Debatte über „Jungs als Verlierer“ im Bildungssystem deutet oft auf die Benachteiligung von Jungen hin, ist jedoch selbst von traditionellen Rollenstereotypen geprägt. Die Diskussion greift an keiner Stelle die strukturellen Nachteile von Mädchen und Frauen im Bildungssystem und später im Beruf auf und schaut nicht auf die unterschiedlichen frühkindlichen Prägungen, die hier auch eine Rolle spielen. Es geht nicht darum, Jungen gegen Mädchen auszuspielen, sondern ein Bildungssystem zu schaffen, das die Bedürfnisse und Potenziale aller Kinder fördert, unabhängig von Geschlecht.

Eine kindzentrierte Pädagogik, die die individuellen Stärken und Bedürfnisse aller Schüler*innen berücksichtigt, wäre notwendig, um ein Lernumfeld zu schaffen, in dem sowohl Fleiß als auch Kreativität und Eigeninitiative gleichermaßen gefördert und ermöglicht werden.

Hochschulsystem: geschlechtsspezifische Fächerwahl und ungleiche Karrierewege

Auch das Hochschulsystem ist von Rollenstereotypen geprägt und beeinflusst die Studienwahl, den akademischen Werdegang und die Karrierechancen von Studierenden. Frauen sind in MINT-Fächern weiterhin unterrepräsentiert, während Männer weniger häufig in Bereichen wie Erziehungswissenschaften oder Pflegeberufen anzutreffen sind.

Um diesen Strukturen entgegenzuwirken, braucht es vielfältige Maßnahmen, von der Förderung von Mädchen und Frauen in MINT-Fächern über die Schaffung familienfreundlicher Studienbedingungen bis hin zu einer geschlechtergerechten Personalpolitik an den Universitäten.

Ein weiteres bekanntes Phänomen im Hochschulsystem ist der „Leaky Pipeline“-Effekt: Obwohl Frauen in vielen Ländern die Mehrheit der Studierenden und sogar der Promovierenden ausmachen, sinkt mit steigendem akademischem Grad ihr Anteil. Besonders in den höheren akademischen Positionen der Professor*innen oder anderen Führungspositionen, sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert.

Dieser Effekt lässt sich nicht nur durch persönliche Entscheidungen erklären. Strukturelle Barrieren und stereotype Rollenbilder spielen eine entscheidende Rolle. Frauen sehen sich oft mit unbewussten Vorurteilen, männlich dominierten Netzwerken und einer schwierigen Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere konfrontiert. Mütter werden im beruflichen Kontext oft als weniger leistungsfähig eingeschätzt, während von Vätern erwartet wird, ihre Karriere kompromisslos zu verfolgen. Diese impliziten Erwartungen und Rollenzuschreibungen tragen dazu bei, dass Frauen im akademischen System benachteiligt werden und sich letztlich gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheiden.